Megalithische Monumente

(Großsteingräber und Menhire)

Verschiedene Arten von megalithischen Monumenten

Megalithische Monumente kennen wir in verschiedenen Formen und Arten. Wir können sie verteilen in Grabmonumenten, einzelnen Menhiren, Steinreihen und Steinkreisen. Das Word 'megalithisch' kommt von den griechischen Wörtern 'mega' (groß) und Lithos (Stein). Megalithische Monumente sind also Monumente die aus großen Steinen bestehen. Und mit diesen Steinen meinen wir Steine die viele hunderte, tausende oder eben zehntausende Kilogramm schwer sind.

|

| Ein megalithisches Grabmonument in Deutschland |

|

| Steinkreise und ein Menhir in Großbritannien |

Verschiedene Gesteinsarten und Herkunftsgebiete der Steine

Bei den Steinen die man benützt um megalithische Monumente zu bauen, geht es um verschiedene Gesteinsarte die außerdem aus verschiedenen Herkunftsgebieten kommen können. So hat man unter anderem Granit, Kalkstein und Konglomerate benützt. Monumente gebaut mit Konglomeraten finden wir vor allem in Belgien. Das Konglomerat von Wéris kommt aus der direkten Umgebung der Monumente. Konglomerate sind eigentlich natürlicher Beton. Sie bestehen aus grobem aneinander zementierten Sedimentmaterial. Eigentlich sind es größere, gerundete Steinchen und Steine die meist mit Kalk, Sand oder Eisenoxyd als Zement in ein festes Gestein umgeformt sind.

|

| Beispiele von Konglomeraten |

Ein bekanntes Beispiel einer megalithischen Grabkammer die aus Kalkstein besteht, ist der Poulnabrone Dolmen, den wir in der Karstlandschaft eines Kalksteingebietes, das bekannt ist als der Burren, finden.

|

| Der Poulnabrone Dolmen |

Granite und granitartige Gesteinsarte hat man viel benützt für den Bau der megalithischen Gräber in vor allem dem Nordosten der Niederlande, dem Norden Deutschlands und von Dänemark. Es geht hier um Findlinge die während der Kaltzeiten durch den Gletscher aus dem Norden Europas nach unseren Gebieten transportiert sind.

Wo finden wir megalithische Monumente?

Megalithische Monumente gibt es in verschiedenen Ländern Europas. Wir finden sie von dem Süden Schwedens, über Dänemark, Polen, Deutschland und der Niederlande bis in Belgien und im Vereinigten Königreich und Irland. Weiter südlich liegen sie in großen Teilen Frankreichs, in Portugal und Spanien. Auch in der Schweiz und Italien (und nicht nur auf dem Festland sondern auch auf Sizilien und Sardinien) hat man sie errichtet. Sogar an anderen Stellen entlang der Mittelmeerküste von Europa und Nord-Afrika finden wir sie. Anderswo auf der Welt gibt es sie auch in zum Beispiel dem Kaukasus, in Indien, Indonesien, Japan und in Korea.

|

| Menhire in Irland |

Hünengräber, Dolmen, Langbetten: ein Irrgarten der Namen

Die megalithischen Grabmonumente die wir in der Niederlande finden (nahezu alle in der Provinz Drenthe), sind hier bekannt als 'Hunebedden'. Aber wenn wir die Grenze passieren, tauchen plötzlich andere Namen auf. Vor allem der Dolmen wird oft genannt. Der Name 'Dolmen' stammt aus Frankreich wo er überall benutzt wird für Grabmonumente die mit Megalithen gebaut sind. Auch in Irland und in dem Vereinigten Königreich (Großbritannien und Nordirland) ist das der Fall. Deutschland kennt unter anderem den Namen 'Dolmen'. In zum Beispiel Portugal hat der Dolmen in der Landessprache einen anderen Namen: Anta. Und in Dänemark ist ein Dolmen ein Dysse (oder Stendysse). So kennt man zum Beispiel den Langdysse (Langdolmen) und den Stordysse der in Deutschland Großdolmen genannt wird. Deutschland kennt auch noch das Urdolmen und das Ganggrab. In Dänemark ist das Ganggrab wieder ein Jættestue. Deutschland kennt auch noch das Hünengrab, das wieder mit dem niederländischen Hunebed übereinstimmt. Das deutsche Hünebett ist aber wieder etwas anderes. In Deutschland ist ein Hünebett ein Grab, das eingebettet ist in einem rechteckigen Steinkreis. Und das Grab kann wieder eine megalithische Grabkammer (ein Dolmen) sein. Man spricht dann wohl von einem Dolmen in einem Hünenbett oder von einem Langbett. Das Hünebett braucht aber keine (Stein)Kammer zu haben. In Dänemark kennt man diesen Typ als Langdysse, in Schweden als Långdös und in dem Vereinigten Königreich als Long Barrow. In der Niederlande nennt man es Langgraf. Und dieses Langgraf ist wieder ein Hunebed .... .... Kurz gesagt: wir haben eigentlich keinen allgemeinen Namen für diese megalithische Gräber. Wir haben immer zu tun mit nationalen Namen und manchmal mit abweichenden Aufteilungen.

|

| Beispiele von einem Anta (Dolmen) in Portugal. Der Anta links ist zu einer christlichen Kapelle umgebaut worden. |

Durch wen und wann sind die megalithischen Gräber gebaut worden?

Die niederländischen Hunebedden wurden während der Neusteinzeit vom Volk der Trichterbecherkultur gebaut. Der Trichterbecherkultur ist ein Sammelname für eine Anzahl verwandte Bevölkerungsgruppen. Bezeichnend für diese Gruppen sind unter anderem die Trichterbecher und ähnliche Keramik. Die Menschen lebten in Siedlungen und man betrieb Ackerbau. Die Gruppen der Trichterbeckerkultur lebten in Skandinavien, Dänemark und von der Niederlande und Deutschland bis in Polen und Weißrußland. Das Gebiet der Trichterbecherkultur wird heutzutage in den folgenden Gruppen eingeteilt. Die Niederlande und Deutschland bis ungefähr zur Weser gehören zur Westgruppe. Die Nordgruppe finden wir in Skandinavien, Dänemark und vor allem in den deutschen Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ungefähr das polnische Gebiet gehört zur Ostgruppe. Auch gibt es noch eine Südgruppe und Südostgruppe. Bemerkenswert ist, daß nicht im ganzen Gebiet der Trichterbecherkultur megalithische Grabmonumente zu finden sind. In anderen, nicht zur Trichterbecherkultur gehörenden Gebieten finden wir aber wohl wieder megalithische Grabmonumente. So werden die belgischen Megalithen zur neusteinzeitlichen Seine-Oise-Marne-Kultur (SOM-Kultur) gerechnet. Die ältesten megalithischen Gräber finden wir in Frankreich, im Westen des Landes. Sie sind ungefähr 6500 Jahre alt. Die niederländischen Hunebedden sind vor ungefähr 5500 Jahre gebaut worden, während des vierten Millenniums vor Christus. Während dieses Millenniums entstanden auch megalithische Monumente in zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Irland und Portugal.

|

| Dolmen in Frankreich |

Aus welchen Teilen besteht ein megalithisches Grab und wie sah es ursprünglich aus?

Die steinernen Monumente, die wir heute als megalithische Grabkammern kennen, sind oft nur das Gerippe dieser Konstruktionen. Ursprünglich waren die Öffnungen zwischen den großen Steinen mit kleineren Steinen aufgefüllt und war das Ganze mit einen Erdwall bedeckt. Die Auffüllung mit den kleineren Steinen verhinderte, daß die Erde in die Grabkammer eindringen könnte. Manchmal ist in den Grabkammern noch ein Teil der ursprünglichen Steinboden zurück zu finden. Um das Grabmonument könnte es noch einen Kreis mit solchen megalithischen Steinen geben. Vielleicht gab es diese Steine um das Wegfliesen der Erde zu vorzubeugen. Von Gebiet zu Gebiet haben wir nicht nur mit verschiedenen Namen für die Monumente zu tun, sondern oft haben wir auch verschiedene Arte von Grabkammern, die aber alle mit großen Steinen gebaut sind. Im Nachfolgenden schauen wir uns den Aufbau eines megalithischen Grabes aus dem Gebiet der Trichterbecherkultur an. Es darf deutlich sein, daß mehrere Variationen möglich sind.

|

| Plan eines megalithischen Grabes (Umzeichnung nach J. Mende). Oben: 1) Tragsteine, 2) Decksteine, 3) Zwickelmauerwerk. Unten: 1) Tragsteine, 2) Decksteine, 3) Randsteine, 4) Zugangsgalerie (Portal) |

Die Grabkammer eines megalithischen Monuments besteht aus Tragsteinen worauf Decksteine liegen. An der Vorderseite und der Rückseite wird das Monument abgeschlossen mit Schlußsteinen. Die Öffnungen zwischen den großen Steinen sind durch Zwickelmauerwerk abgedichtet. Ein Teil der Grabkammern hat eine Zugangsgalerie (ein Portal). Hier war der Eingang zur Grabkammer. Über diese Steinkonstruktion wurde ein Erdhügel aufgeworfen.

|

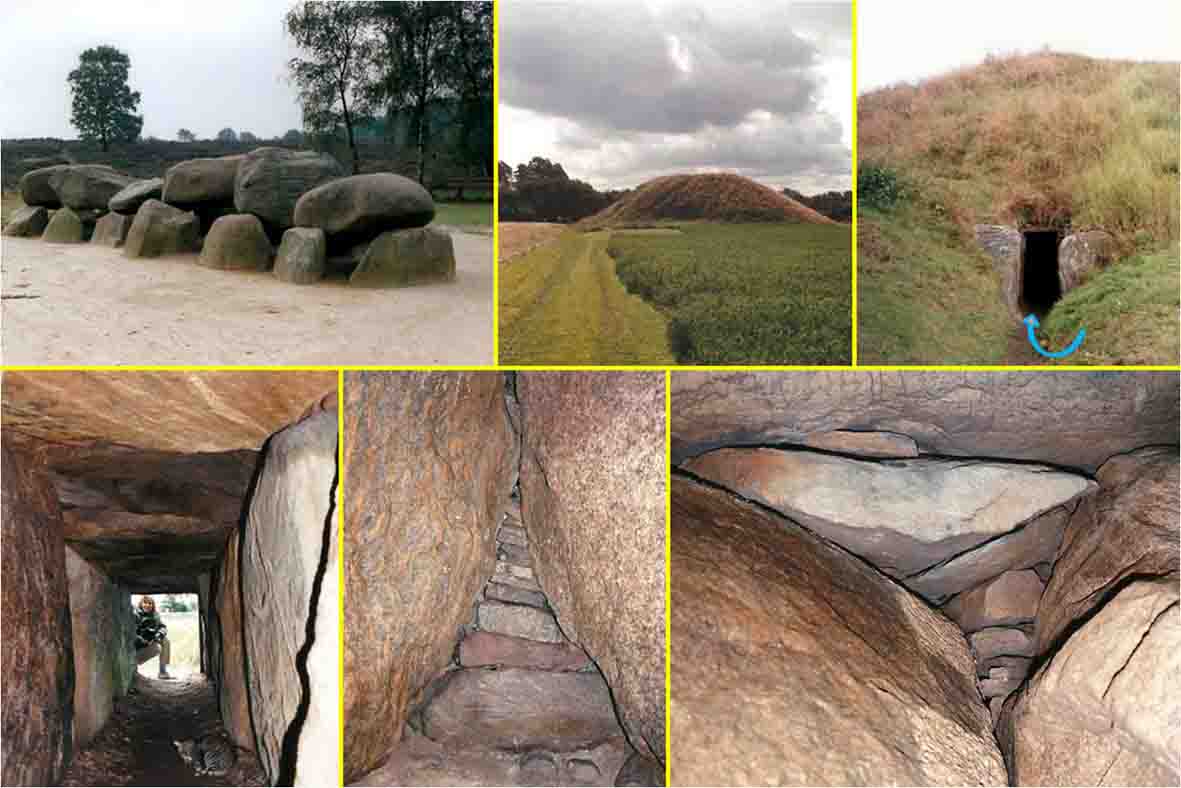

| Oben links: 'Hunebed D54 Havelte' in der Niederlande. Wie wir es heute kennen, ist es eigentlich nicht mehr als ein Gerippe des ursprünglichen Grabes. Bei den anderen Bildern sehen wir das komplette Großsteingrab Snibhøj bei Snaebum in Dänemark. Oben Mitte: Das komplette Grab mit dem Erdhügel. Oben rechts: Die Zugangsgalerie. Unten links: Die Zugangsgalerie (das Portal) wie man sie von der Grabkammer aus sieht. Unten Mitte: Zwickelmauerwerk an der Unterseite von zwei megalithischen Steinen im Grab. Unten rechts: Zwickelmauerwerk bei der Decke des Grabes. Das Großsteingrab von Snibhøj hat zwei Grabkammern mit getrennten Zugangsgalerien. Es ist rund 3200 vor Christus gebaut worden. |

Das 'Seelenloch'

Manchmal gibt es in den Schlußsteinen ein Loch (rund oder bogenförmig). Oft wird dieses Loch 'Seelenloch' genannt. Man dachte, daß dieses Loch diente um die Seele oder den Geist des Verstorbenen eine Verbindung mit der Außenwelt zu geben. Auch wurde gedacht, daß dieses Loch diente um den Toten in die Grabkammer zu bringen. Aber dann müssen wir uns fragen, ob dieses Loch groß genug dafür war. 1985 schrieb Joseph Cesari in seinem Artikel 'Les dolmens de la Corse', (erschienen im Magazin 'Archeologica (Prehistoire & Archeologie)), daß in jedem Fall schon während der Aufgrabung des Dolmens von Figa-la-Arra in der Gemeinde Olmeto (Korsika), große Brocken Lehm gefunden wurden die vielleicht benutzt waren um das Loch des Schlußsteins nach jeder neuen Bestattung zu verriegeln. Eindeutigkeit über die Funktion dieser Löcher gibt es nicht und vielleicht ist der Name 'Seelenloch' denn auch nicht ganz neutral.

|

| Beispiele von Seelenlöchern. Links im noch übriggebliebenen Teil der Sandsteinplatte der 'Steinkiste auf dem Hartberg' in der Nähe von Schankweiler in Rheinland-Pfalz (Deutschland). In der Mitte bei einem Schlußstein des 'Dolmens von Oppagne' bei Wéris (Belgien). Rechts bei einem Schlußstein des 'Dolmens von Wéris' bei Wéris. |

Die Vernichtung und das Abreißen von megalithischen Monumenten

Die megalithischen Monumente die wir heute noch haben, sind nur ein Teil von was es früher gegeben hat. In der Niederlande finden wir jetzt noch 54 'Hunebedden', aber ursprünglich soll es mehr als hundert solche Gräber gegeben haben. Und von diesen 54 Hunebedden ist kein einziges komplett. Bei den meisten fehlen wohl ein oder mehrere Decksteine oder Tragsteine und oft sind die Randsteine nicht mehr da. Im Laufe der Jahrhunderte gab der Aberglaube den Monumenten eine Art von Schutz. Früher wurden sie in Zusammenhang gebracht mit Geistern, Gespenstern und Teufeln wodurch man dachte es wäre besser die Gräber in Ruhe zu lassen. Auch während des Erscheinens des Christentums in dem frühen Mittelalter glaubte man solche Sachen. Aber für die christlichen Gläubigen waren die Monumente auch heidnisch, also schlecht. Diese Abneigung war stärker als die Angst und dadurch hatte man kein Problem damit die großen Steine in Stücken zu schlagen und sie für den Bau von Kirchen und andere Gebäude zu benützen. Später, vor allem beim Anfang der Industrialisierung, ging man die Monumente noch anders betrachten. Man sah sie als kleine Steinbrüche dessen Steine man für die Anlage und Konsolidierung von Straßen benutzen konnte. In dieser Zeit benutzte man sie auch noch immer für den Bau von zum Beispiel Häusern.

Eine andere Bedrohung für die niederländischen 'Hunebedden' oder Großsteingräber entstand während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als der Pfahlwurm (Teredo navalis, eine Bohrmuschel) das Holz der Küstenbefestigung vernichtete. Seit dieser Zeit hat man angefangen Steine statt Holz zu benutzen. Um genügend Steine zu haben, benutzte man die (zerschlagenen) Findlinge der Großsteingräber. Zuerst bohrte man Löcher in den Steinen. Diese Löcher füllte man mit Schwarzpulver aus. Dann ließ man die Sprengladung explodieren. So wurden die Findlinge zertrümmert. Heutzutage gibt es in der Niederlande und in Deutschland noch Großsteingräber mit solchen Bohrlöchern. Zum Beispiel bei 'Hunebed' D14 'Eexterhalte' in der Provinz Drenthe (NL) und bei 'Hunebed' G1 'de Steenbarg' bei Noordlaren in der Provinz Groningen. Ein Beispiel aus Deutschland finden wir beim Großsteingrab Restrup (Sprockhoff-Nummer 886) in der Gemeinde Eggermühlen in Niedersachsen. Die Vernichtung von megalithischen Monumenten ist leider noch immer nicht vorbei. Noch zu oft sind sie das Opfer von Vandalismus.

|

| Bohrlöcher für Sprengladungen bei den 'Hunebedden' (Großsteingräbern) D14 'Eexterhalte' (links und Mitte) und G1 'de Steenbarg'. |

Wir kennen nicht nur megalithische Gräber, sondern auch Menhire. Menhire sind in der Landschaft aufgestellte, oft säulenförmige Steine. Es gibt nicht nur alleinstehende Menhire sondern auch Reihen von Menhiren (den sogenannten 'Alignements) oder Steinkreisen (Cromlechs). In der Niederlande finden wir keine Menhire. Oft ist nicht klar ob die Menhire aus der Neusteinzeit oder aus der Bronzezeit stammen. Über die genaue Funktion der Menhire wissen wir noch nicht so viel.

Megalithische Monumente in (anderen) europäischen Ländern (klicken Sie auf dem Land):

BelgienDänemark

Deutschland (Teil 1: Einführung)

Deutschland (Teil 2: Fotos mit Erläuterungen von Megalithen in ganz Deutschland)

Deutschland (Teil 3: Fotos mit Erläuterungen von Megalithen im Bundesland Niedersachsen)

Frankreich

Irland

Megalithen ('Hunebedden') in der Niederlande (1)

Megalithen ('Hunebedden') in der Niederlande (2)

Megalithen ('Hunebedden') in der Niederlande (3)

Portugal

Vereinigtes Königreich (Großbritannien/Nordirland)

Text:

Jan Weertz

Fotos:

Jan und Els Weertz