Schabespuren in Steinen

Wozu dienen sie und wie sind sie entstanden?

In beispielsweise Kirchenmauern und Grabsteinen stößt man immer wieder auf von Menschen eingeritzten Rillen und Näpfchen. Die logischste Erklärung hierfür ist die Verwendung des auf diese Weise gesammelten Steinpulvers für medizinische und magische Zwecke. Um dies zu belegen, haben wir mehrere Erklärungen untersucht, die im Laufe der Zeit für dieses Phänomen vorgeschlagen wurden. Dabei konnten wir alle Erklärungen außer den oben genannten als falsch aus unserer Liste der Möglichkeiten streichen.

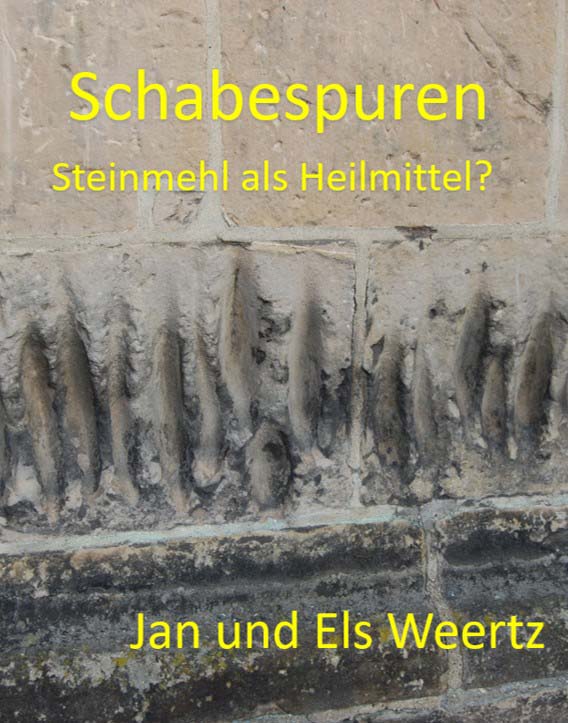

Beachten Sie hierzu auch unsere Seite Schabespuren – Steinmehl als Heilmittel?

Vor vielen Jahren besuchten wir die alte St.-Nikolaus-Kirche in Denekamp (Twente) in der niederländischen Provinz Overijssel, unweit der Grenze zu Deutschland. Wir suchten Informationen zur Anwendung von Bentheimer Sandstein. Mehrere Kirchen in Twente wurden aus diesem Sandstein gebaut. Auf der anderen Seite der Grenze, in Deutschland, sieht es nicht viel anders aus. Dort liegt die Burg Bad Bentheim auf einem hohen Felsen dieses Gesteins und ist ebenfalls aus eben diesem Sandstein erbaut worden. Auch die St.-Nikolaus-Kirche in Denekamp ist aus Bentheimer Sandstein erbaut worden. Bei der Besichtigung der Kirche entdeckten wir an einer der Außenwände mehrere tiefe vertikale Rillen in Kahnform. Diese Rillen verliefen parallel. Später an diesem Tag waren wir in Oldenzaal, ebenfalls in Twente. Auch die dortige Plechelmuskirche ist aus Bentheimer Sandstein erbaut worden. Hier fanden wir die gleichen seltsamen Rillen in großer Zahl.

Durch eine Literaturrecherche konnten wir feststellen, dass das Phänomen auch anderswo auftreten muß. Dabei stellte sich heraus, dass einiges bekannt worden war, vor allem aus Deutschland. Wir fanden die folgenden Aussagen:

• Die Rillen sind das Ergebnis des Schärfens von Waffen wie Schwertern und Messern

• Während des Gottesdienstes war es nicht gestattet, Waffen in die Kirche mitzunehmen. Die Rillen entstanden, weil die Waffen damals an der Außenwand abgestellt wurden.

• Die Rillen wurden von spielenden Kindern hinterlassen.

• Die Rillen sind durch Witterungseinflüsse entstanden.

• Die Rillen sind durch das Anzünden vom „neuen“ Feuer zu Ostern entstanden oder sind das Ergebnis der Erzeugung von „neuem“ Feuer durch Reibung. • Die Näpfchen wurden durch Kugeln oder andere Projektile verursacht.

• Die Näpfchen entstanden, weil die Leute ihre Daumen an den Wänden drehten, während sie Gebete murmelten.

• Die Rillen entstanden durch das Sammeln von Gesteinspulver für medizinische und andere spezielle Zwecke.

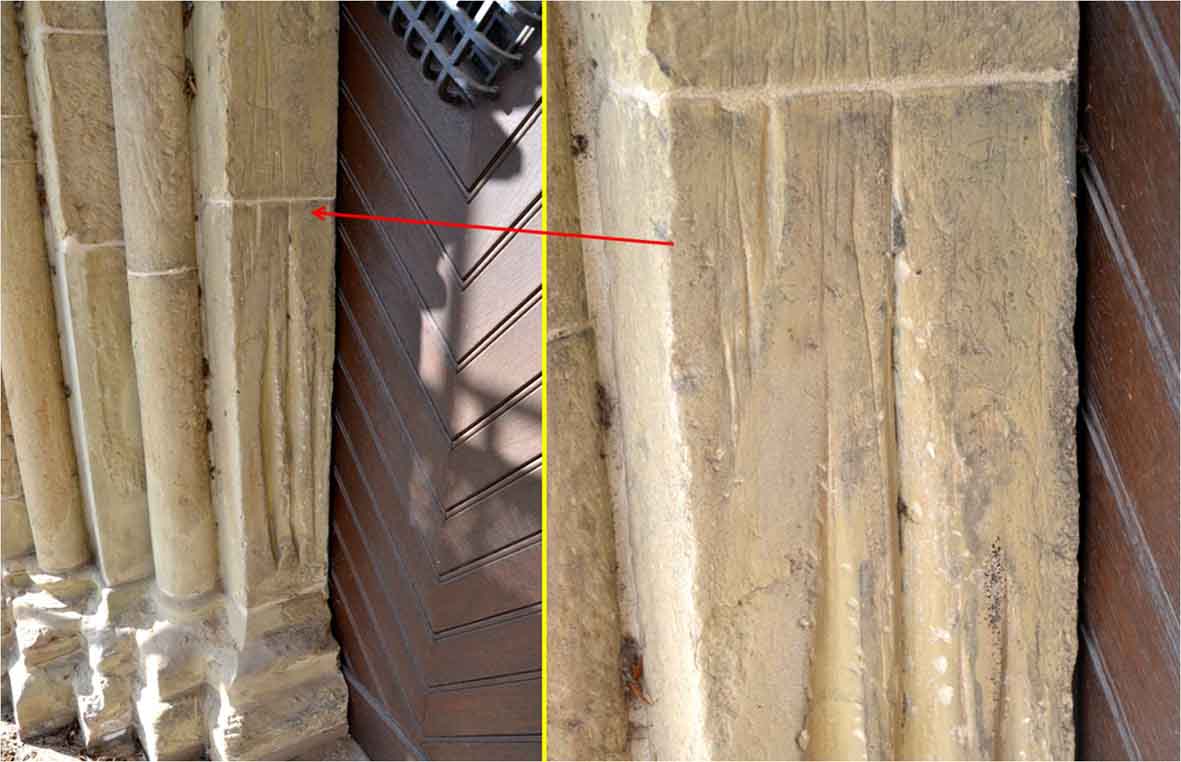

In den vergangenen Jahren haben wir in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Dänemark und Nordwestfrankreich nach Schabespuren gesucht. Schon zu Beginn unserer Untersuchungen kamen wir zu der Einteilung der Schabespuren in drei Gruppen. Die Kahnförmigen Rillen (Abbildung 2) und die Näpfchen (Abbildung 1) haben wir bereits erwähnt. Darüber hinaus fanden wir lange, schmale und flache Rillen (Abbildung 3). Später stellte sich heraus, dass es noch weitere Möglichkeiten und Variationen gab. Diese gehören zum selben Phänomen, sind für Außenstehende jedoch teilweise nicht sofort als solche erkennbar. Erst durch das Besuchen einer größeren Zahl von Stellen mit Schabespuren lernten wir die Muster und Zwischenformen kennen. Zu den Schabespuren, die schwer zu interpretieren sind, gehören lange, schmale und sehr flache Rillen (Abbildung 4). Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass sie nichts mit dem Phänomen zu tun haben. Einer der Orte, an denen wir die Echtheit dieser Schabespuren nachweisen konnten, ist die Sankt-Dionysius-Kirche im deutschen Belm. An den Wänden dieser Kirche finden wir solche langen, schmalen und sehr flachen Rillen, die fließend in die bekannten tiefen, Kahnförmigen Rillen übergehen (Abbildung 5). Dies zeigt, dass in einer Schabe-Aktion mehrere Typen vorkommen können. Auch bei den Näpfchen begegnen uns besondere Übergänge. Viele Näpfchen sind als solche zu erkennen. Durch den Aufprall von Kugeln und anderen Projektilen entstehende Näpfchenformen haben nichts mit dem Phänomen der Schabespuren zu tun. In jüngster Zeit jedoch haben wir solche Einschußlöcher gefunden, die damals dazu genutzt wurden, problemlos mit der Gewinnung von Gesteinsmehl zu beginnen. Also Näpfchen zur Gewinnung von Gesteinsmehl mit einem Einschußloch für den Anfang. Ein weiteres neu entdecktes Phänomen sind ausgehöhlte Ecksteine in Kirchenmauern (Abbildung 9). Wir haben sie zusammen mit anderen Schabespuren, wie beispielsweise Rillen, gefunden.

|

| Abbildung 1. Die becherförmigen Hohlräume werden auch als Näpfchen bezeichnet. Diese können ziemlich groß sein. |

Die Art der Schabespuren und die Dominanz bestimmter Formen können von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich sein. Einige Standorte weisen tiefe, Kahnförmige Rillen in Reihen nebeneinander mit tiefen Näpfchen dazwischen auf. An anderen Standorten finden sich nur vereinzelte tiefe Rillen an mehreren Stellen in den Kirchenwänden und an wieder anderen Stellen finden wir lediglich lange, schmale und flache Rillen. Darüber hinaus sind auch andere Kombinationen und Ausprägungen möglich. Dies hängt oft mit der Art des Steins zusammen, woraus das Gesteinspulver gewonnen wird, aber auch Unterschiede in der „Tradition“ können eine Rolle spielen. Zusammenfassend läßt sich sagen, dass es schwierig ist, die Form von Schabespuren gut zu definieren. Bei der Erforschung dieses Phänomens handelt es sich daher keineswegs um eine Schubladenforschung. Um die unterschiedlichen Arten von Schabespuren erkennen zu können, ist Erfahrung ein wichtiger Faktor.

|

| Abbildung 2. Die Rillen können als tiefe, breite, kahnförmige Hohlräume erscheinen. |

Schabespuren durch das Schärfen von Waffen

Diese Aussage wurde in der Vergangenheit von anderen Autoren bestritten, allerdings oft ohne einen triftigen Grund für die Ablehnung anzugeben. Vielleicht glauben deshalb auch heute noch viele Menschen, die Rillen seien beim Schärfen der Waffe entstanden. Dieser Erklärung zufolge schärften Ritter und andere Krieger ihre Waffen an den Steinen (beispielsweise den Wänden) religiöser Gebäude. Auf diese Weise hofften sie, dass sowohl diese Waffen als auch sie selbst gesegnet würden. Dies würde ihnen ermöglichen, im Kampf erfolgreich zu sein und anschließend sicher nach Hause zurückzukehren. Auf den ersten Blick klingt diese Erklärung plausibel. Allerdings ist es unmöglich, mit der Klinge oder Schneide eines Schwertes, großen Messers, Speers, einer Hellebarde oder ähnlicher Waffen durch die schiffsförmigen Rillen zu gelangen. Hierzu sind diese Rillen zu tief und zu kurz. Auch bei den langen, schmalen und flachen Rillen ist in den meisten Fällen kein gutes Ergebnis zu erzielen. Die meisten Rillen befinden sich übrigens an Stellen, wo sich der Waffe nicht so einfach unmittelbar schärfen lassen. Wir finden sie beispielsweise in den Ecken von Portalen, in der Nähe von Stützpfeilern oder knapp über dem Boden. Das Schärfen von Waffen an diesen Stellen würde zu Beschwerden wie Abschürfungen an den Händen oder Rückenschmerzen führen. In jüngerer Vergangenheit mussten Bauern beispielsweise ihre Messer und Sensen schärfen. Sie verwendeten hierzu Handschleifsteine, auf denen sie ganz unterschiedliche Schleifspuren hinterließen; Schleifspuren, die wir absolut nicht mit den Rillen aus unserer Geschichte vergleichen können. Deshalb ist die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen dem Schärfen von Waffen und ihrer Segnung eine Erklärung, die überhaupt nicht logisch ist.

|

| Abbildung 3. Die Rillen können auch lang und flach sein. |

Schabespuren entstanden durch Waffen, die an Kirchenwänden platziert wurden

Schabespuren sollen durch an die Kirchenwände gelegte Waffen entstanden sein, da es damals nicht gestattet war, während des Gottesdienstes Waffen in die Kirche mitzunehmen. Wenn dies wiederholt passierte, würden sich Rillen bilden. Wir müssen uns vorstellen, dass die Rillen oft in (langen) horizontalen Reihen angeordnet sind. Damit sich in derartigen horizontalen Reihen Rillen bilden konnten, mußten die Waffen alle gleich lang und vom gleichen Typ gewesen sein. Mit anderen Worten: nur Schwerter, nur Speere, nur Hellebarden und so weiter. Und natürlich mußten die Krieger jedes Mal, wenn sie einen Gottesdienst besuchten, ihre Waffen an die gleiche Stelle legen, um die entsprechenden Rillen zu erzeugen. Und wie oft müssen sie einer Religion beigetreten sein, um so tiefe Furchen entstehen zu lassen? Viele Hundert- oder Tausendmal? Wenn das der Fall wäre, bliebe kaum Zeit für andere Aktivitäten, als in der Kirche zu sitzen. Nein, es ist nicht möglich, auf diese Art und Weise Rillen zu erzeugen. Und außerdem, wie sollen wir die Rillen direkt über dem Boden erklären? Früher waren die Menschen kleiner als heute, aber natürlich nicht so klein, dass sie über so kleine Waffen verfügten.

|

| Abbildung 4. Die Rillen können auch lang und flach sein. |

Spielende Kinder sind verantwortlich für die Entstehung von Schabespuren

Manchmal wird vermutet, dass spielende Kinder die Rillen und Näpfchen verursacht hätten. Das einzig Richtige daran ist, dass Kinder spielen. Spielen ist oft eine Form des Lernens. Kinder lernen durch das, was sie tun. Durch das wiederholte Machen solcher Rillen lernt ein Kind nichts; es bringt ihm sicher keine wertvollen Erfahrungen. Und eine Rille nach der anderen zu machen, nur um eine Rille zu erlegen, ist sehr stumpfsinnig. Kinder machen solche geisttötenden Dinge nicht. Wer solche Rillen oder Näpfchen beispielsweise in Sandstein einbringen möchte, benötigt zudem eine Menge Muskelkraft. Die Kraft der meisten Kinder reicht nicht aus, um so lange durchzuhalten, bis Schabespuren entstehen. Schabespuren in harten Steinen zu hinterlassen ist kein Spaß. Kinder kratzen in weichen Steinen wie dem Kalkstein (von den Einheimischen „Mergel“ genannt) im niederländischen Südlimburg und in der belgischen Provinz Limburg. Dort ritzen sie ihren eigenen Namen oder den Namen einer Person, in die sie verliebt sind, in den Kalkstein. Oder sie schnitzen Figuren hinein. Allerdings unterscheiden sich diese Kreationen deutlich von den Rillen und Näpfchen, die wir als Schabespuren bezeichnen.

|

| Abbildung 5. Manchmal münden schmale Rillen in tiefe, bootförmige Hohlräume. |

Die Rillen und Näpfchen entstanden durch Witterungseinflüsse

Ganz anders sehen Hohlräume im Gestein aus, die durch Verwitterung entstanden sind (Abbildung 6). Die Schabespuren, von denen wir in dieser Geschichte sprechen, können nur von Menschenhand gemacht sein.

|

| Abbildung 6. Durch die Verwitterung (hier von Sandstein) entsteht ein ganz anderes Muster als bei der Herstellung von Näpfchen. |

Die Schabespuren (Rillen) entstanden einerseits durch das Anzünden von 'neuem' Feuer zu Ostern oder sind andererseits (die Näpfchen) das Ergebnis der Feuerentstehung durch Reibung

Einige Autoren glauben, dass die Rillen einen religiösen Ursprung haben. Sie sollen durch das Entzünden neuen Feuers zu Ostern entstanden sein. In Deutschland ist dieser religiöse Brauch als „Samstagsweihe“ bekannt, da er am Samstag vor Ostern stattfindet. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Entzünden neuen Feuers um eine christianisierte Form der heidnischen Frühlingsfeuer. Diese heidnischen Feuer wurden mit dem Beginn der neuen Vegetationsperiode in Verbindung gebracht. Um zu Ostern neues Feuer machen zu dürfen, mußten gewisse Vorschriften beachtet werden. Deshalb mußte das neue Feuer mit einem Stein an der Außenseite der Kirche entzündet werden.

Durch dieses Feuer sollen die Rillen in den Wänden der Kirche entstanden sein. Schauen wir uns das genauer an. Um Feuer zu machen, nutzte der Mensch früher ein Stück Feuerstein und ein Stück kohlenstoffhaltiges Eisen (den sogenannten Feuerstahl / das Schlageisen). Außerdem brauchten sie Zunder (Abbildung 7). Zunder ist ein leicht brennbares Material, das beispielsweise aus Zunderschwamm oder verkohltem Material hergestellt werden kann. Mit dem Feuerstahl wurde entlang des Feuersteins gekratzt/geschlagen. Dabei entstand aus den freigesetzten winzigen Eisenpartikeln ein Funke, der im Zunder eingefangen wurde. Durch Anblasen konnte der Zunder zusätzlich zum Glühen gebracht werden. Durch Zugabe von Brennstoff, zum Beispiel feinen Holzspänen, ließ sich ein Feuer entfachen. Oftmals waren die bereits erwähnten Zutaten zum Feuermachen in einer Zunderbüchse enthalten, die man als Vorläufer des Streichholzes ansehen kann. Zunderbüchse gerieten am Anfang des 20. Jahrhunderts außer Gebrauch.

|

| Abbildung 7. Zunderbüchsen (links) und Schlageisen in Form eines Jagdhundes (rechts) aus der Sammlung des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer (D). |

Zurück zu den Schabespuren. Einigen Autoren zufolge entstanden sie durch erneutes Feuer an den Kirchenmauern. Sandstein und andere Gesteinsarten, in denen wir üblicherweise Rillen finden, sind allerdings nicht zum Feuermachen geeignet. Das erzeugt nicht die Funken, die Sie brauchen, um Ihr Zunder zum Glühen zu bringen. Eigene Versuche mit einer Feile (kohlenstoffhaltiges Eisen) auf einem Sandsteinblock führten nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Selbst wenn es möglich wäre, mit Feuerstein und kohlenstoffhaltigem Eisen Feuer zu machen, hätten wir immer noch ein weiteres Problem. Wer schon einmal mit dieser Art des Feuermachens experimentiert hat, weiß, dass die tiefen Rillen in den Kirchenwänden nicht durch diese Art von Feuermachen entstanden sein könnten. Die meisten Rillen sind dafür viel zu tief. Auch hier würden Sie sich die Hände und insbesondere die Fingerknöchel aufschneiden. Wer die Rillen genauer betrachtet, erkennt, dass diese nicht durch Schlagen, sondern durch Kratzen (Schaben) entstanden sind.

Es gibt auch Autoren, die schreiben, die Näpfchen seien entstanden, indem man zu Ostern durch Reibung neues Feuer entfacht habe. Um Feuer durch Reibung zu machen, benötigt man einen Fiedelbohrer. Das war es ein kurzer Stock (der Bohrer). Der Stock sollte dann mit einem Ende an die Kirchenwand gelehnt werden. Das andere Ende ruhte an (oder eher in) einem Holzbrett, das gegen die Brust gedrückt wurde. Mit einem Bogen ließ sich der Bohrer dann schnell hin und her schwenken. Dadurch würde der Zunder, der in der Nähe des Bohrers im Brett platziert war, zum Glühen kommen, was dann letztendlich zum Brand führen würde. So lautet die Theorie.

Nun zur Praxis. Tatsächlich ist es möglich, mit einem Fiedelbohrer Feuer zu machen (Abbildung 8). Aber dann liegt das Brett auf dem Boden und der Bohrer rotiert vertikal (und nicht horizontal wie in der Näpfchentheorie). An der Oberseite ist der Bohrer zusätzlich in einem Holzblock montiert, der mit der Hand gehalten wird. Durch Drehen entsteht nun im darunterliegenden Hohlraum feiner Holzstaub, der zu glühen beginnt. Durch den Kontakt mit dem Zunder kann schließlich Feuer erzeugt werden. Die grobe Vertiefung in unserem Horizontalbrett verändert sich nach einiger Zeit der Nutzung zu einer regelrechten Näpfchenform mit einem Durchmesser von 1 – 1½ Zentimetern.

|

| Abbildung 8. Feuer machen mit einem Fiedelbohrer. |

Kehren wir zurück zur Theorie der Näpfchen. Bei den Näpfchen würde sowohl Holzstaub als auch Zunder aus dem Drehloch fallen, da das Ganze waagerecht gehalten wird. Das ist einfach nicht möglich. So kann man kein Feuer machen. Und wenn man sich die Näpfchen selbst anschaut, sind diese meist schön rund. Wenn man einen Stock in eine Wand dreht, bekommt man keine Formen wie diese.

Die meisten Näpfchen in Kirchenwänden sind größer als die 1–1½ Zentimeter, die wir beim praktischen Feuermachen erhalten. Manche sind sogar groß genug, um eine Faust hineinzustecken. Feuermachen auf Kirchenwänden mit Näpfchen ist daher nicht möglich, insbesondere nicht mit so großen Näpfchen. Der Ursprung der Näpfchen muß daher woanders gesucht werden.

|

| Abbildung 9. Auch Aushöhlungen, insbesondere von Ecksteinen in Kirchen, sind immer wieder zu beobachten. |

Die Näpfchen entstanden durch den Aufprall von Kugeln und anderen Geschossen

|

| Abbildung 10. Die Einschläge von Kugeln und anderen Projektilen sehen ganz anders aus als die bei der Gewinnung von Gesteinsmehl entstanden Näpfchen. |

Die Rillen entstanden durch die Gewinnung von Gesteinspulver für medizinische und andere besondere Zwecke

Manche Autoren geben Erklärungen zur Entstehung von Schabespuren, die sich nur schwer widerlegen lassen, insbesondere wenn man etwas weiter recherchiert. Die Rillen und Näpfchen wurden durch Abschaben von Steinmehl erzeugt. Dieses Pulver könnte dazu dienen, das Leben erträglicher zu machen, beispielsweise indem es als Heilpulver eingesetzt wird. Die Menschen nutzten das Steinpulver zur Abwehr und Heilung ansteckender Krankheiten wie Pest und Typhus. Und in Ägypten erzählen uns Führer in alten Tempelanlagen, dass die kahnförmigen Rillen dort das Ergebnis des Abschabens von Gesteinspulver durch Frauen seien. Anschließend mischten sie das Pulver mit Nahrungsmitteln und aßen es, um fruchtbarer zu werden. Auf diese Weise aus Kirchenmauern und anderen religiösen Gebäuden gewonnenes Steinpulver war ein heiliges Pulver. Im Volksglauben war es ein echtes Medikament. Es könnte auch verwendet werden, um das Böse abzuwehren.

Dieser Text ist stammt größtenteils aus unserer umfangreichen Veröffentlichung Schabespuren, Steinmehl als Heilmittel?. Um diese Veröffentlichung herunterzuladen, klicken Sie auf der linken Abbildung unten.

Weitere Veröffentlichungen von uns zu diesem besonderen Phänomen:

Weertz, Jan en Els - Krabsporen: medicijn uit de muur - Frontier, jaargang 20.5, nummer 122, september - oktober 2014

Weertz, Jan & Els - Krabsporen, een bijzonder fenomeen - Grondboor & Hamer (Nederlandse Geologische Vereniging) 2011 nummer 5

Weertz, J., Weertz, E. & Duffin, C.J. - Possible sources of therapeutic stone powder from North West Europe - Pharmaceutical Historian (British Society for the History of Pharmacy), 2014

Weertz, J., Weertz, E. & Duffin, C.J. - Therapeutic stone powder from ecclesiastical sources: supplementary comments - Pharmaceutical Historian (British Society for the History of Pharmacy), 2020

Christopher J. Duffin, Jan Weertz, Els Weertz - Holy Dust (Prophylactic, Apotropaic and Therapeutic) - MEMO (Institut for Medieval and Early Modern Material Culture) - University of Salzburg - October 2025

Einige dieser Publikationen können Sie unten als PDF herunterladen

|

|

|

| Klicken Sie hier um das PDF zu öffnen und herunterzuladen. | Klicken Sie hier um das PDF zu öffnen und herunterzuladen. | Klicken Sie hier um das PDF zu öffnen und herunterzuladen. |

Fotos aller Schabespuren, die wir in den Niederlanden und anderswo gefunden haben, mit zusätzlichen Informationen finden Sie auf der deutschen Website Schabespuren.

Text und Fotos: Jan und Els Weertz