Vulkanismus im Siebengebirge

Das

Siebengebirge liegt am rechten Rheinufer, ungefähr

südostlich

von Bonn. Im Gebiet gibt es über fünfzig Berge und

Hügel. Der höchste ist der etwa 460 Meter hohe

Őlberg. Diese

Berge und Hügel danken ihr Dasein dem Vulkanismus, den es hier

während des Tertiärs gab. Dieser Vulkanismus fand zum

größten Teil während des

Obenoligozäns statt, vor

etwa 28 bis 22 Millionen Jahren.

Der jüngste Vulkanismus im Siebengebirge trat aber

während

des Miozäns auf, vor weniger als 15 Millionen Jahren. Diesen

Vulkanismus im Siebengebirge danken wir den Intraplattenvulkanen.

Hierbei stieg eine heiße Mantelplume bis an die Basis der

Erdkruste auf. Diese verursachte ein zunehmendes Aufschmelzen der

Gesteine im oberen Erdmantel, wodurch Hotspot-Magmen entstanden und mit

diesen Magmen konnten die vulkanischen Aktivitäten an der

Oberfläche ausgelöst werden.

Zuerst

war der Vulkanismus im Gebiet explosiv von Art. Während der

sogenannten plinianischen und phreatomagmatischen Eruptionen entstand

ein dickes Paket aus vulkanischen Aschen und

Gesteinsbruchstücken,

die ausgeworfen wurden. Dieses Paket kann zunächst einige

hundert

Meter dick gewesen sein, und verfestigte sich zu Tuff.

Später entstand wieder Vulkanismus. Magma drang in die Tuffsteindecke durch. Dieses Magma erreichte meistens nicht die Oberfläche, sondern kühlte langsam in der Tuffdecke ab und bildete dort Gesteinskuppen und Gesteinsgänge aus Basalt, Trachyt und Latit, die härter waren als die umgebenden Tuffsteine. Ein wichtiger Teil des Tuffsteinpakets ist durch spätere Verwitterung und Erosion verschwunden. Die härteren, mehr verwitterungsresistenten Gesteinskuppen und Gesteinsgänge blieben dabei als Erhebungen an der Oberfläche zurück. Sie sind verantwortlich für die Entstehung der Berge und Hügel im Siebengebirge.

|

||

| Zuerst entstand ein mächtiges Paket aus vulkanischen Aschen, die sich zu Tuff (niederländisch: tufsteen) verfestigten. | Später drang Magma in die Tuffsteindecke durch und bildete harte vulkanische Gesteine. | Durch Verwitterung blieben diese harten Gesteinskuppen als Berge und Hügel an der Oberfläche zurück. |

| Mit gefärbtem Papier und ein wenig Sand kann man einfach die Entstehung des Siebengebirges verdeutlichen. | ||

In

der Vergangenheit wurden die vulkanischen Gesteine aus dem

Siebengebirge als Baustein verwendet. Bereits zur Römerzeit

gab es

Steinbrüche im Gebiet. Wir können durch diese

Steinbrüche heutzutage in das Innerste dieses vulkanischen

Gebiets

hineinschauen. Die meisten Steinbrüche sind verlassen und das

Siebengebirge wurde 1900 zum Naturschutzgebiet erklärt. Im

Folgenden werden wir einige der Berge im Siebengebirge etwas

näher

betrachten.

Steinbruch

mit Basaltsäulen im Őlberg

Basaltsäule

in einem überfluteten Teil des Steinbruchs

Neben

dem Wanderweg zum Restaurant auf dem Gipfel

Mächtige

Trachytsäule am Nasseplatz

Grenze zwischen Trachyt

(dunkel)

und Tuffstein (hell)

Trachyt:

hell nicht verwittert, dunkel etwas verwittert

Tuffstein

Eine

Besonderheit des Weilbergs ist die sogenannte Tulpe. Nachdem der

Basaltgang entstanden war, drang erneut vulkanische Schmelze auf. Der

Basaltgang wurde dabei durchbrochen und die Schmelze drang weiter im

Tuffstein auf. Eine typische Tulpenstruktur entstand. Der Tuffstein

kann man sich ganz nahe ansehen beim Aussichtspunkt.

Die

gelben Linien zeigen den Umriß der Tulpe.

Die

Tulpe

(gelber Pfeil) und das Tuffsteinpaket mit dem roten Tuffstein (rote

Pfeile)

Die

Kuppe mit Basaltsäulen

Der

Tuffstein beim Aussichtspunkt am Weilberg

|

||

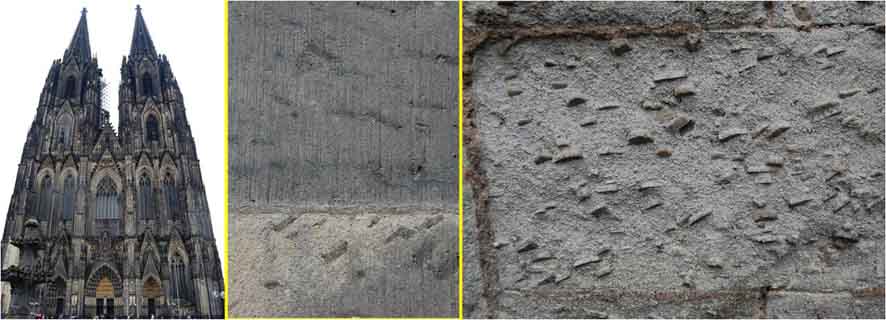

| Der Kölner Dom | Trachyt des Drachenfels mit Sanidinkristallen im Kölner Dom | Durch Verwitterung auspräparierte Sanidinkristalle im Trachyt des Drachenfels der Kirche Groß St. Martin in Köln |

|

||

| Trachyt des Drachenfels im Sandrasteeg in Deventer | Hohlräume deuten die Stelle an, wo sich die Sanidinkristalle befunden haben. | Sanidinkristalle (gelbe Pfeile) im Trachyt des Drachenfels im Sandrasteeg |

Durch den intensiven Abbau stürzte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Teil der Burgruine des Drachenfels ein. Der Abbau wurde eingestellt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Steinbruchwände mit Ankern gesichert, um weiteres Abstürzen vorzubeugen. Heute kann man mit einer Zahnradbahn zum Gipfel des Drachenfels. Dort hat man eine schöne Aussicht über das Siebengebirge und den Rheintal.

|

||

| Mit der Zahnradbahn zum Gipfel des Drachenfels | Aussicht über das Siebengebirge vom Gipfel des Drachenfels | Die Burgruine auf dem Drachenfels |

Text: Jan Weertz

Fotos: Jan und Els Weertz